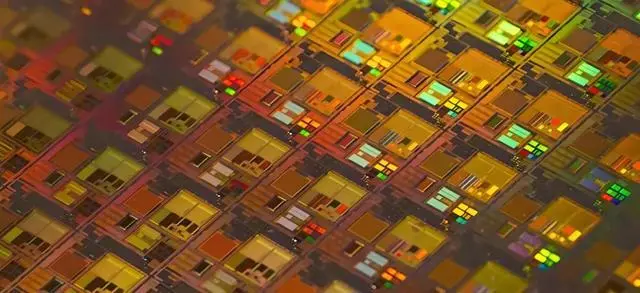

亞利桑那州荒漠中,巨型起重機在烈日下旋轉,臺積電Fab P3工廠的鋼架結構正刺破天際線。這片土地承載著一個改寫半導體歷史的使命——2026年,全球最尖端的2納米芯片將在這里流出生產線,僅比臺灣本土量產晚一年。這個看似普通的工業項目背后,是一場價值650億美元的技術遷徙,更是美國重奪芯片霸主地位的關鍵落子。

01

規模與速度遠超預期的技術遷移

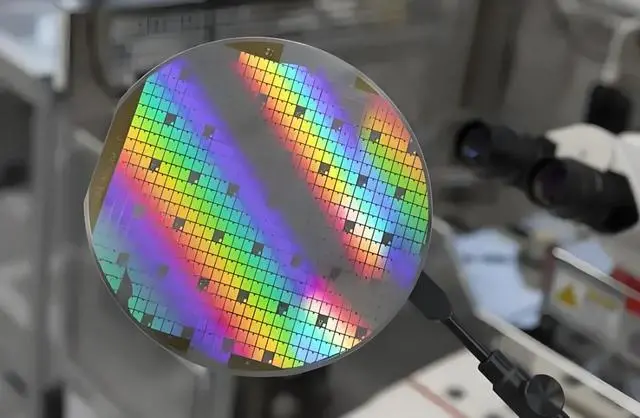

2025年7月,臺積電宣布將最先進的2nm制程技術加速轉移至美國亞利桑那州生產基地。這一決策標志著半導體產業格局的劇變——此前臺積電承諾“先進制程留在中國臺灣”的戰略被徹底顛覆。

根據規劃,美國工廠將承載臺積電30%的2nm產能,結合3nm/4nm等其他制程,美國基地總產能占比將突破40%。這場技術西遷的背后,是美國重構半導體產業鏈的野心與全球化退潮的殘酷現實。

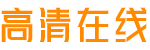

目前,臺積電在美國的投資已追加至1650億美元,遠超初期計劃。其亞利桑那州基地將建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心,形成從制造到封測的完整產業鏈。第三座晶圓廠(Fab P3)計劃于2026年量產2nm芯片,僅比臺灣本土量產晚一年,此前“海外工廠技術至少落后一代”的承諾徹底失效。更激進的規劃顯示,后續第四座晶圓廠可能直接導入1.4nm(A14)工藝,實現與美國本土同步的“技術零時差”。

2nm作為當前半導體工業的制高點,采用環繞柵極晶體管(GAAFET)架構,較3nm制程實現15%性能提升或30%功耗降低,為AI、高性能計算等領域提供核心支撐。

而下一代A16(1.6nm)技術進一步優化,在相同速度下功耗降低15-20%,芯片密度提升1.1倍,尤其適配復雜數據中心芯片需求。這些技術將直接注入美國基地,使亞利桑那州成為全球最先進半導體的“新硅谷”。

02

主動與被動交織的西遷

臺積電曾公開承諾“海外工廠技術至少落后一代”,但如今美國工廠的2nm制程已明確將與臺灣本土同步推進,且規劃產能占比高達30%-40%。這標志著其全球布局邏輯發生根本性顛覆。

臺積電77%的營收來自北美客戶(蘋果、英偉達、AMD等),這些科技巨頭在《芯片法案》壓力下要求“在地化生產”以保障供應鏈安全。美國工廠毗鄰硅谷的區位優勢,使其成為滿足客戶需求的必然選擇。蘋果已計劃在iPhone 18系列首發2nm芯片,英偉達、AMD等也紛紛預訂產能,形成“客戶綁定技術”的閉環。

同時,美國政府通過520億美元補貼與隱形技術管制施壓。全球半導體設備市場被美(應用材料)、日(東京電子)、荷(ASML)壟斷,臺積電的EUV光刻機維護需ASML技術支持,而后者受美國出口限制。2023年臺積電因設備零部件延遲導致3nm量產受阻,暴露其技術命脈受制于人的困境。赴美建廠成為規避供應鏈風險的“技術贖買”。

能源問題則是相對尷尬的存在。臺積電在臺灣年耗電占全島總量10%,用水占10%,2nm量產后電力需求將再增15%。臺灣有限的能源與土地資源無法支撐持續擴產,而美國在能源價格(頁巖氣補貼)和基礎設施上的優勢,為先進制程的耗能問題提供出口。

03

技術遷徙的深度版圖

不管原因如何,亞利桑那沙漠中的臺積電Fab P3工廠正以驚人速度拔地而起,這座承載2nm芯片量產使命的巨型設施,標志著半導體史上規模空前的技術遷徙已進入核心階段。

根據最新規劃,臺積電不僅將2026年量產的N2(2納米)工藝導入美國,更計劃在第三工廠同步部署代號A16的1.6納米技術——這是臺積電首次將最尖端制程與本土研發進度近乎同步地轉移至海外。

技術參數揭示了此次遷徙的戰略價值:A16工藝相較N2P制程,在相同工作電壓下速度提升8-10%,功耗降低15-20%,芯片密度躍升1.10倍,尤其適配高性能計算產品的復雜需求;而規劃中的A14(1.4納米)技術更將在相同功耗下實現15%的性能突破,或將徹底改寫AI加速器的能效邊界。

更關鍵的是,臺積電正打破“制造-封裝分離”的傳統模式,配套建設的先進封裝廠將引入SoIC及CoPos等3D集成技術,終結當前“美國造晶圓、臺灣做封裝”的割裂流程,首次在北美構建從晶圓到成品的完整產業鏈。

這場技術遷徙的代價同樣觸目驚心。臺積電前董事長劉德音曾警示,技術移美可能導致數百億美元損失;創始人張忠謀更直言美國制造存在“成本高企與人才荒漠”的雙重困境,赴美投資實為“昂貴、浪費又白忙一場”。

現實數據印證了擔憂——AMD CEO蘇姿豐證實,美國生產的芯片成本較臺灣高出5%-20%,而供應鏈短板迫使臺積電不得不自建特種氣體、設備維護等配套體系,進一步推高運營復雜度。當臺積電規劃未來30%高端芯片在美生產,這場豪賭已不僅是技術擴散,更是一場重塑全球半導體成本結構的冒險實驗。

04

全球產業鏈的碎片化遷移

臺積電的決定絕非孤例,而是整個半導體產業在全球政治經濟格局劇變下深刻裂變的集中體現。

在美國,通過規模龐大的《芯片與科學法案》,其戰略意圖早已超越了簡單的技術引進。臺積電的2nm技術西遷被視為重奪半導體產業核心話語權,特別是邏輯芯片領域領導地位的關鍵一環。其目標絕非僅僅是讓美國土地上擁有尖端晶圓廠,而是要重建一個本土化的、從上游設計工具到制造再到封裝的完整生態系統閉環。美國正利用其強大的市場吸引力、政治影響力和技術儲備,試圖重新將全球價值鏈的關鍵環節錨定在本土。

歐洲的步伐稍顯不同。它更專注于利用臺積電的能力來補強自身供應鏈的短板。臺積電最終選擇落子德國德累斯頓,其核心是滿足歐洲傳統強勢產業如汽車制造的需求。這座工廠將集中精力于技術成熟且對汽車電子至關重要的28nm及16/12nm等制程節點,旨在鞏固歐洲在其優勢領域的地位,并提升關鍵零部件的本土保障水平。

同樣,在日本,臺積電選擇在熊本建廠,其戰略目的同樣清晰。這座工廠專注于滿足本土強大的汽車與工業電子行業對特殊半導體的特定需求,覆蓋從40nm到16nm甚至6nm的關鍵領域。這種布局并非意在爭奪絕對的技術尖端,而是在特定利基市場構建日本自身的半導體韌性基礎。

而在中國大陸,盡管面臨先進制程設備獲取困難的嚴峻挑戰,臺積電在南京的工廠依靠成熟且市場需求旺盛的28nm和16nm工藝保持著相對穩定的盈利態勢,展現了中國市場的韌性。然而,對于大陸產業而言,突破先進制程瓶頸、實現國產化設備替代與完善本土產業鏈生態系統(如EDA工具、材料、以及核心IDM廠商的協同)則是長期而艱巨的任務。

在這場深刻轉變中,中國臺灣地區自身正陷入前所未有的結構性困境。盡管本土技術領先地位短期內仍能保留,如70%的2nm核心產能,但隨著產業鏈條因全球區域化而被強制拉伸——已有超過50家關鍵臺灣設備與材料供應商隨臺積電大舉赴美投資——其長期發展面臨著核心研發資源被稀釋、高端訂單被持續分流以及完整產業鏈優勢逐步瓦解的風險。

臺積電的西遷之路,也迫使臺灣本土的半導體生態必須隨之重塑,以應對一個愈發區域化、地緣政治色彩濃重的全球競爭新環境。

05

未來

納米時代的技術主權之爭

全球半導體產業的競爭格局正經歷深刻重構。隨著制程技術逼近物理極限,2nm及以下節點的爭奪已不僅是技術競賽,更是國家戰略與產業生態的全面博弈。

臺積電、三星、英特爾三大巨頭仍主導戰場,但日本Rapidus的異軍突起打破了原有平衡——其基于IBM授權的GAA納米片架構,結合背面供電技術(BSPDN),在晶體管密度(3.33億/mm²)和能效(較7nm芯片功耗降低75%)上展現出差異化優勢。

然而,Rapidus的量產時間表(2027年)落后臺積電和三星2-3年,且面臨5萬億日元的資金缺口與人才短缺,能否突圍仍存變數。

技術路線方面,臺積電堅守傳統GAA納米線結構,以穩定性和能效見長;三星選擇MBCFET架構,側重高性能計算優化;英特爾則押注18A(1.8nm)工藝,計劃2025年量產并通過合資模式整合本土資源。

而真正的顛覆性變量來自新材料——碳納米管、二維材料(如二硫化鉬)及氮化鎵(GaN)等新型半導體材料,正從實驗室走向產線,有望突破硅基材料的物理瓶頸,為1nm時代鋪路。

這場競賽的勝負關鍵,已從單一技術指標轉向生態鏈整合能力。美國正通過《芯片法案》構建“設計-制造-封裝”全鏈條控制權:蘋果、英偉達等設計巨頭與臺積電的深度捆綁,使美國掌握從架構定義到終端落地的完整話語權。

而中國大陸的破局路徑則依賴三重攻堅:28nm光刻機國產化、EDA工具鏈自主化,以及長江存儲與華為海思的生態協同——盡管這需20-30年的持續投入。

未來五年,納米時代的權力分配將取決于兩大核心:量產能力與地緣適配性。臺積電亞利桑那工廠的2nm產能規劃(2027年達月產20萬片)若順利實現,將鞏固其技術霸權;而Rapidus瞄準機器人、自動駕駛等芯片市場的差異化策略,則可能為多極格局打開縫隙。

與此同時,地緣風險正重塑游戲規則——美國對EUV光刻機的出口管制、日本在半導體材料領域的壟斷(全球52%份額),以及歐盟對成熟制程的本土化扶持,都在加速全球供應鏈從“全球化分工”轉向“區域化堡壘”。

當技術主權成為大國博弈的籌碼,納米時代的命門或許不在實驗室的晶圓上,而在國家戰略的棋盤之中。