今天凌晨,坐在電腦前百無聊賴的刷著X。

看看有沒有GPT-5的消息。

結(jié)果,1點鐘的時候,GPT-5沒刷到,刷到了OpenAI發(fā)的一條Blog。

看推文,我以為是ChatGPT又搞了什么幺蛾子,更新了什么休息提醒模式,學(xué)王者榮耀的防沉迷。

底下評論非常搞笑的也有很多嘲諷。

我就帶著看樂子的心,點進去看了下。

坦誠的講,點開看了幾眼,幾行英文卻讓我瞬間坐直了,有種被什么東西擊中的感覺。

雖然那個彈窗,確實有點抽象有點過了,不過我自己在連續(xù)4個小時的任務(wù)中,從1點到5點,確實還沒碰到,可能是觸發(fā)閾值很長,也可能是還沒有實裝上線。

但是整體的產(chǎn)品設(shè)計哲學(xué),我是非常喜歡的。

Blog里說,他們的目標不是要抓住你的注意力,而是要幫你更好地使用注意力。

他們衡量成功的標準,不是用戶停留了多久,或者點擊了多少次,而是你是否解決了最初的問題,然后心滿意足地離開。

它甚至說,通常情況下,用戶在產(chǎn)品里花的時間越少,反而是產(chǎn)品奏效的標志。

這話術(shù),這理念,對于任何一個在中文互聯(lián)網(wǎng)世界里浸淫過的人來說,都太熟悉了。

熟悉到你幾乎能立刻在腦海里勾勒出另一個人的身影,一個穿著T恤,在萬人矚目的講臺上,用著不太標準的普通話,反復(fù)闡述著同樣思想的男人。

張小龍。

這感覺很奇妙,像是在兩條奔涌向前的時代大河的交匯處,你突然發(fā)現(xiàn),來自不同源頭的兩條巨輪,竟然在鳴響著同樣頻率的汽笛。

一條是代表著硅谷最前沿、足以顛覆世界的人工智能,一條是東方大陸上連接了十幾億人、如空氣般存在的社交網(wǎng)絡(luò)。

它們在產(chǎn)品哲學(xué)的最高處,殊途同歸了。

要想理解這種不約而同,我們得把時鐘撥回到十幾年前。

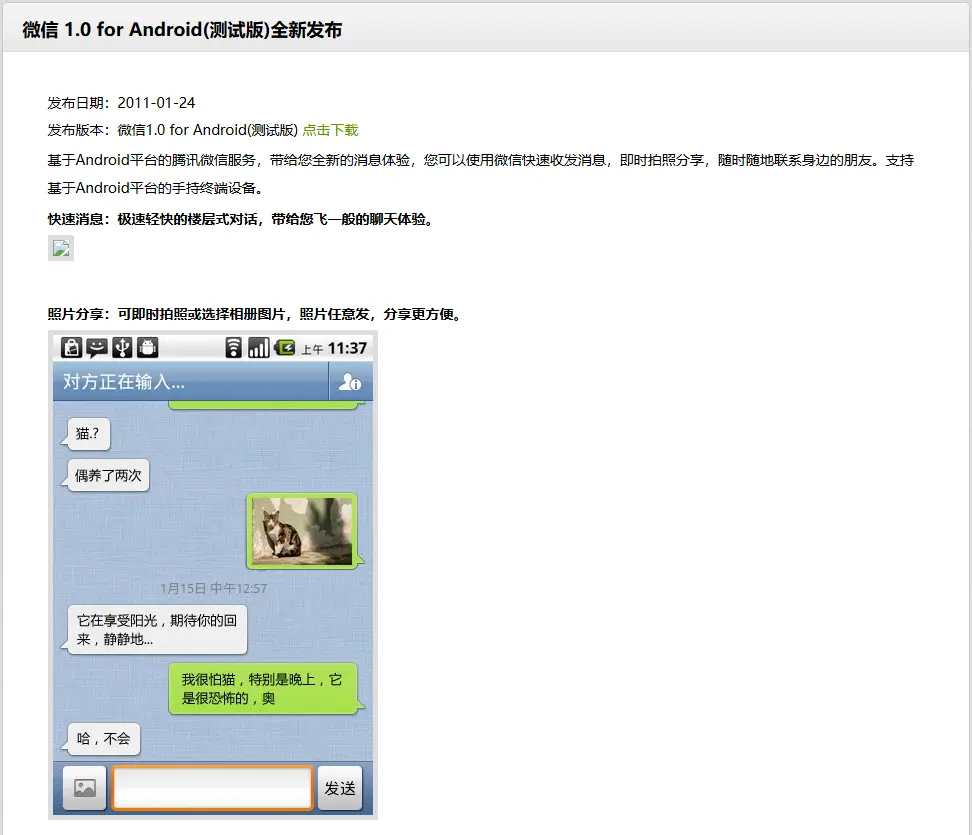

回到微信剛剛誕生的那個混沌年代。

那時的中國互聯(lián)網(wǎng),是流量的蠻荒時代,是跑馬圈地的戰(zhàn)場。

空氣里彌漫著火藥味,巨頭之間刺刀見紅。

就在微信誕生前夜,整個行業(yè)剛剛目睹了那場驚心動魄的3Q大戰(zhàn),數(shù)億用戶被逼著在QQ和360之間做出二選一的抉擇。

與此同時,新浪微博正值巔峰,用滾動的熱搜和無盡的信息流,構(gòu)建起一個巨大的時間熔爐。

而另一邊,上百家團購網(wǎng)站正在進行著慘烈的百團大戰(zhàn),用瘋狂的補貼和地推,爭奪著每一寸流量。

所有產(chǎn)品的設(shè)計邏輯,都圍繞著如何黏住用戶,榨干他們的每一秒注意力。用戶時長,是懸在每個產(chǎn)品經(jīng)理頭上的達摩克利斯之劍,是他們KPI的唯一信仰。

而那一年,我在高中課堂上,也第一次安裝了微信,給同班同學(xué)發(fā)去了第一條語音。

后來,2016年,就在這種背景下,張小龍?zhí)岢隽四莻€后來被奉為圭臬,當時卻顯得如此格格不入的四個字。

用完即走。

他說,一個好的產(chǎn)品,應(yīng)該讓用戶用最高效的方式完成自己的事,然后去做他該做的事。

他說,我們不應(yīng)該去想怎么黏住用戶,而應(yīng)該去想用戶需要什么。

我記得自己當年作為一個初出茅廬的UI設(shè)計師,第一次聽到這種說法時,內(nèi)心受到的沖擊。

雖然交互設(shè)計的原則是以用戶為中心,但在那個唯時長論的年代,我們每天都在業(yè)務(wù)指標和用戶體驗之間掙扎。

產(chǎn)品經(jīng)理們討論的是如何讓用戶停留更久,如何提升點擊率,這些壓力最終都傳導(dǎo)到了每一個像素的設(shè)計上。

而這個人卻在說,讓用戶走,越快越好。

這背后是一種極度的自信,和一種近乎于禪宗的克制。

這種克制,貫穿了微信崛起的整個過程。啟動頁永遠是那個藍色星球下的孤獨小人,而不是五秒鐘的商業(yè)廣告。朋友圈的入口被藏得很深,仿佛在勸你少刷一些。

它極度吝嗇于給你推送任何系統(tǒng)消息,生怕打擾到你。甚至后來推出的小程序,其核心理念也是去中心化的,用完即走,不留存,不打擾。

微信用十幾年的時間證明了,張小龍賭對了。

尊重用戶的時間,最終換來的是用戶無可替代的信任。當一個工具讓你感覺不到它的存在時,它就成了你身體的延伸。

這就像老子說的,大音希聲,大象無形。

最好的服務(wù),是潤物細無聲的。

回過頭來看今天OpenAI的這篇宣言,你會發(fā)現(xiàn),邏輯是完全一樣的。

ChatGPT是什么?我到至今為止,除了一些陪伴或者游戲的AI,其他的AI,我?guī)缀醵颊J為是一個工具,一個用來解決問題的超級工具。

我需要寫一份商業(yè)計劃書,我需要理解一份復(fù)雜的科學(xué)論文,我需要準備一場艱難的對話。

我?guī)е鴨栴}而來,它給我答案和方案。

然后呢?然后我就帶著答案而去,執(zhí)行計劃,去和人交流,去過我的真實生活。

如果一個AI,需要我花大量時間去消耗在里面,去適應(yīng)它的脾氣,甚至需要我沉迷于和它無休止的聊天,那它就背離了工具的本質(zhì),變成了一個電子寵物,或者一個時間黑洞。

OpenAI顯然看到了這一點,他們也提到了ChatGPT Agent,可以在你完全不打開應(yīng)用的情況下,幫你預(yù)定會議,總結(jié)郵件,策劃派對。

雖然目前這個Agent目前設(shè)計的爛的一筆,但是理念是自洽的。

Agent這類的產(chǎn)品,幾乎就是把用完即走發(fā)揮到了極致,變成了不用也走。

而我一直認為這種理念的高級之處在于,它把產(chǎn)品的價值判斷,從商業(yè)交換的層面,提升到了生命價值的層面。

商業(yè)交換的邏輯是,我提供服務(wù),你付出金錢或者注意力。

你的注意力,就是我的收入。

而生命價值的邏輯是,每個人的時間都是他生命中最寶貴的、不可再生的資源。

一個產(chǎn)品,如果只是在消耗你的生命,那無論它包裝得多么精美,本質(zhì)上都是一種掠奪。

而一個能幫你節(jié)省時間、提高效率、讓你有更多精力去創(chuàng)造、去體驗、去愛的產(chǎn)品,它是在延長你的生命。

比如一個頂級的劍客,在決斗的瞬間,他需要的是一柄能心手合一的好劍,鋒利,均衡,趁手。

他絕不希望這把劍在平時還需要他花大量時間去擦拭、保養(yǎng)、甚至去取悅它。

工具的最高境界,就是成為一個透明的媒介,讓你忘記它的存在。

當然,我知道,當我這么說的時候,肯定會有人覺得我是在唱高調(diào)。

最直接的反駁就來自微信自身,視頻號的出現(xiàn),不就是一個巨大的時間熔爐嗎?它似乎徹底背叛了用完即走的理念。

但我覺得,這其實也是十幾歲的微信,一種更深層的分歧,一種關(guān)于數(shù)字世界應(yīng)該如何構(gòu)建的根本分歧。

這個世界有兩種存在形態(tài),一種是橋,一種是巢。

橋的使命,是連接與通過。它存在的意義,就是為了讓你最高效地跨越障礙,到達彼岸。你走過它,是為了奔赴你的目的地,而不是為了留在橋上。微信的聊天、支付、小程序,本質(zhì)上都是橋。

ChatGPT,也是一座通往答案的橋。

而巢的使命,是吸引與停留。它用溫暖、舒適、永不枯竭的刺激,讓你沉溺其中,忘記彼岸。算法推薦的信息流,就是最典型的巢。

微信的掙扎在于,它既想當好一座堅固的橋,又忍不住在橋邊筑起了華麗的巢。

這種矛盾,我覺得也是我們這個時代的縮影。

我們每個創(chuàng)作者,其實也都在自己的世界里,扮演著建橋或筑巢的角色。

是為我的粉絲、讀者們打造一座能幫他們看清世界、解決問題的橋,還是為他們編織一個能讓他們沉醉其中、忘記時間的巢?

筑巢的誘惑是巨大的。

因為它順應(yīng)了人性中對安逸和即時滿足的渴望。

而建橋,則是一件更辛苦,也更需要信念感的事。

它需要你相信,人的根本需求,不是無盡的消遣,而是有意義的成長。

它需要你相信,短暫的停留,最終是為了更好地前行。

OpenAI今天的選擇,之所以讓我觸動,是因為它在人類智能的最前沿,也以一種決絕的姿態(tài),選擇了建橋。

最高級的智能,其使命不是構(gòu)筑更完美的牢籠,而是賦予人類穿越一切障礙的力量。

這也是我真正觸動的東西,這也是,科技最終極的人文關(guān)懷。

它指向的不是一個被安排好的未來,而是一個充滿無限可能的曠野。

最終,無論是產(chǎn)品設(shè)計,還是內(nèi)容創(chuàng)作,我們都在回答同一個問題,我們希望把用戶和讀者,帶向何方?

是帶向一個更安逸的巢,還是帶向一座能通往更廣闊世界的橋?

我想,那些最偉大的創(chuàng)造,無論是科技還是藝術(shù),最終都選擇了后者。

因為,它們的目的。

不是讓人停留,而是讓人出發(fā)。

我希望,我的內(nèi)容,最終,也能做到這一點。

與諸君共勉。