過去一年,中國乘用車市場經歷了新一輪的結構性調整。

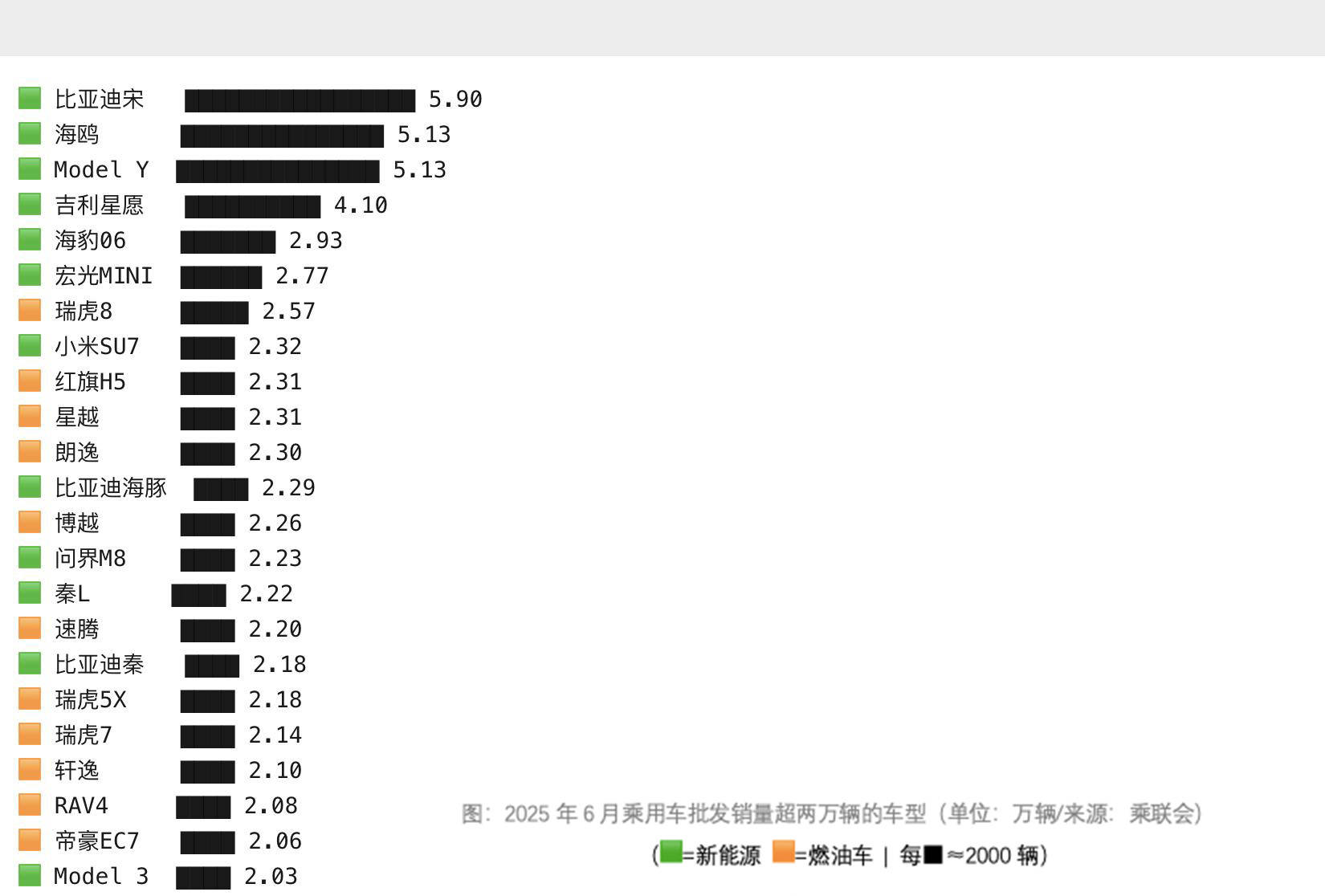

2024年6月,銷量破2萬輛的車型有17款,其中新能源車型牢牢占據榜單前五,燃油車在主流視野中略顯邊緣;

但到了2025年6月,這一數字擴大至23款,新能源依舊強勢,但、、瑞虎7、星越、速騰等一眾燃油老將重新出現在前列。

熱銷車型的數量在變,構成也在變,這背后不僅是用戶偏好的轉向,更是車市競爭邏輯的一次深層次重構。

下面,功夫汽車就帶大家來解構一下這一年以來這款爆款車型背后的三大趨勢。

(1)

趨勢1:

新能源強勢依舊,但不再“碾壓全場”

一年前,新能源一度呈現碾壓之勢——比亞迪宋、秦、驅逐艦05、海鷗、Model Y等車型牢牢占據銷量榜前列,傳統燃油車幾乎集體缺席。

彼時輿論普遍認為:燃油車的時代正加速落幕,合資品牌更是被擠壓至邊緣,日系、美系、德系在A級市場集體“啞火”。

但一年后,情況正在悄然改變。

2025年6月的榜單中,軒逸以2.1萬輛重回榜單,朗逸、速騰等“國民家轎”再度站上主流舞臺,瑞虎7、星越等國產燃油SUV也重新進入大眾視野,甚至RAV4也出現在20強榜單中。

這一輪“燃油回潮”的出現,并不意味著技術路線的倒退,而是在新能源補貼退出、用戶購車回歸理性之后,對“成熟穩定”的重新認同。

一方面,新能源車型在激烈的價格戰中優勢不再明顯;另一方面,部分車主在使用中遭遇充電焦慮、冬季掉電、殘值低等問題,對燃油車的穩定性和殘值保值率重新建立了信心。

在這個節點,燃油車并未“消亡”,而是進入了“下一個生存邏輯”——不再強調技術炫技,而是回歸基本盤:省心、實用、便宜。

(2)

趨勢2:

中低價位車型撐起銷量,消費重心向“理性”回歸

如果把銷量Top20的車型按價格劃分,你會發現一個更值得關注的事實:絕大多數熱銷車型集中在8萬到18萬元區間,真正支撐銷量基本盤的,不是那些宣稱技術天花板的高端產品,而是具備“高性價比+低用車焦慮”的實用派。

以2025年6月榜單為例,海鷗以5萬級定價賣出超5萬輛,星愿憑借10萬出頭的起售價躋身月銷4萬俱樂部,海豹06、小米SU7、秦L、宏光MINI等,也均在價格親民的區間收獲熱銷。

而曾被寄予厚望的小鵬P7、極氪007等中高端車型,則在榜單中難覓蹤影。

這說明一個趨勢:當前階段的中國主流用戶,對價格依然極為敏感。他們看得見技術創新,也愿意嘗鮮,但不會為情懷買單(當然,問界M8除外)。

在普遍預算受限、購車目的務實的背景下,“10萬級新能源”和“10-15萬級合資燃油車”成了最真實的選擇。

這也解釋了為什么銷量榜前列幾乎都是A級轎車、緊湊型SUV——它們不講情懷,但特別管用。

(3)

趨勢3:

熱銷車型更“分散”,爆款生命周期被壓縮

另一個不容忽視的變化是:熱銷車型的“集中度”正在下降。

過去幾年,一旦出現爆款車型,往往能保持長達數年的統治地位,如軒逸、H6、宋Pro等;但如今,即便如宋、海鷗這樣的“銷量常勝將軍”,月銷也出現了波動,而新面孔如星愿、海豹06、小米SU7等快速躥紅的同時,也可能隨時被替代。

這說明用戶對產品的新鮮感變得更加短暫,也意味著車企維持單款車型熱度的周期被壓縮。

流量時代,營銷爆點固然重要,但如何讓用戶真正“用得住”、愿意復購、愿意推薦,才是決定能否成為“持久爆款”的核心。

從這個角度看,“全員爆款”的時代其實也意味著“全員焦慮”——每一家車企都在追求現象級熱銷,但真正能把熱銷轉化為利潤、品牌認同和長期客戶黏性的,寥寥無幾。

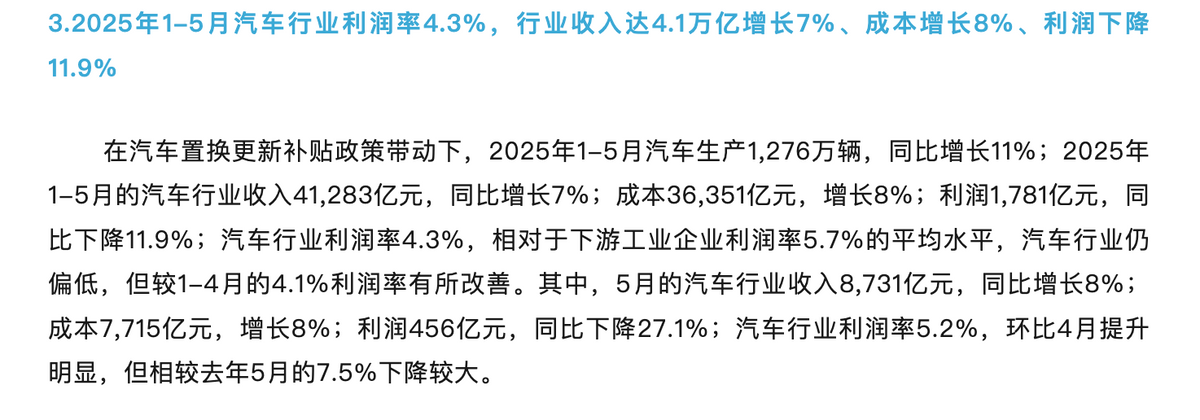

這也是為什么2025年上半年,整個汽車行業的銷量增長了11%,收入增長了7%,但利潤卻下降了近12%。

銷量火爆,利潤卻“掉隊”,本質上是行業從“追量”向“提質”的過渡過程正在發生。

而在這場結構轉型中,真正的贏家未必是當下最熱的品牌,而是那些能在中低價位打出高價值、能把一臺車賣得又多又不虧錢、能在下沉市場持續生根的企業。

(4)

功夫拍案

銷量榜單的變化從來都不是偶然。

新能源不再獨領風騷,燃油車重整旗鼓;爆款車型層出不窮,卻難掩毛利下滑;消費者追求技術,也更看重實用與性價比——這一切都指向一個共識:從“被刺激”到“主動選擇”,中國車市已從政策紅利走向消費理性。

站在風口賣車容易,在風口過后仍能賣好車,才是真正的硬本事。